Sex affairs. “50 sfumature di grigio? Storiella stereotipata”. Parlano Marco e Isaura, coppia di cultori del sadomaso e del bondage

16/02/2015

La storia di Silvia. “Non volevo fare l’operaia. Sono diventata la regina della Dolce Vita. E ho sedotto, principi, registi e intellettuali”

12/08/2015

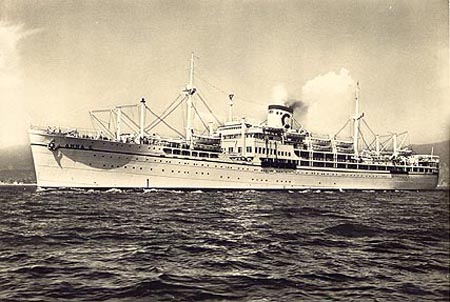

Avevo tre anni quando lasciai l’Italia per l’Argentina. Tre anni e sette mesi, per essere precisa. Con mia madre e mio fratello, uno scricciolo piagnucoloso di un anno appena, eravamo salpati dal porto di Genova diretti a Buenos Aires, dall’altra parte del mondo, dove ad attenderci c’era papà. Era agosto. Ricordo come fosse ieri il gran caldo, e ricordo gli schizzi d’acqua salata che si alzavano dal mare appiccicandosi dappertutto.

Fino a quei giorni il mio mondo era circoscritto alle case e ai campi che formavano il quartiere di Treviso dove eravamo nati e dove erano rimasti a vivere i miei cugini, tutti press’a poco della mia età. Avevo pianto tanto al momento di lasciarli. E continuavo a singhiozzare anche sulla nave, Anna C. si chiamava, mentre mi stringevo forte alle gambe di mamma. Quando penso a quel viaggio la rivedo appoggiata alla balaustra della terza classe, l’oceano alle sue spalle, mio fratello in braccio. Io stavo un po’ disparte, con i miei boccoli biondi e la vestina leggera, a dare di stomaco. Soffrivo il mal di mare. Ho trascorso così i 21 giorni di viaggio. Senza quasi toccare cibo e bevendo pochissimo. Che ci potevo fare: non mi piaceva l’acqua della nave, volevo quella di casa mia.

A Treviso stavamo bene, le famiglie dei miei genitori possedevano diversi ettari di terra. Ma allora, vi chiederete, perché siamo partiti? Perché mamma non voleva che a mio fratello toccasse di andare in guerra. La terza guerra mondiale. Proprio così. Diceva: “Alla terza generazione tocca la terza guerra”. Immagino che possa sembrare strano: anche per me lo era, da ragazzina, ma oggi la capisco.

Suo papà, soldato alpino nella prima guerra, era rimasto cieco dopo che una bomba, finita nella trincea dove si combatteva, gli era scoppiata in mano. Aveva 25 anni e due figli a cui pensava sempre. Però mia mamma, nata dopo il suo ritorno, non ha mai potuto vederla.

E il mio, di papà, alpino nella seconda guerra, aveva trascorso sette anni sotto le armi. Mamma era giovane ma non aveva voluto maritarsi prima della partenza: aspettava che tornasse a casa sano e salvo. Non voleva un altro mutilato, come suo padre. O peggio. Per questo motivo avevano scelto di portarci lontano. L’Argentina, dicevano, è la terra della pace, della libertà e della giustizia. E lì saremmo stati al sicuro. Ma le cose non sono andate così perché quella maledetta bomba, finita dentro la trincea nel 1915, ha continuato a esplodere per le due generazioni successive: di mio padre e la nostra.

Quella mattina di agosto, mentre la nave si avvicinava al porto, e la banchina scompariva sotto la folla festante, e una pioggia di cartoncini colorati finiva per essere inghiottita dal mare, io l’avevo visto. Il mio papà. Ero riuscita a vederlo chissà come. Lo salutavo e piangevo dalla gioia. Lui, che per venire a prenderci si era preso un giorno di permesso dal lavoro, non ci aveva notati. E come avrebbe potuto, in mezzo a tutta quella confusione. Mentre la nave ormeggiava, io non la smettevo di agitarmi e di sventolare la manina per aria, chiamandolo, ma mia mamma non riusciva a vederlo e non ci credeva che avessi scorto proprio lui.

Quella mattina di agosto, mentre la nave si avvicinava al porto, e la banchina scompariva sotto la folla festante, e una pioggia di cartoncini colorati finiva per essere inghiottita dal mare, io l’avevo visto. Il mio papà. Ero riuscita a vederlo chissà come. Lo salutavo e piangevo dalla gioia. Lui, che per venire a prenderci si era preso un giorno di permesso dal lavoro, non ci aveva notati. E come avrebbe potuto, in mezzo a tutta quella confusione. Mentre la nave ormeggiava, io non la smettevo di agitarmi e di sventolare la manina per aria, chiamandolo, ma mia mamma non riusciva a vederlo e non ci credeva che avessi scorto proprio lui.

Negli anni Cinquanta Buenos Aires era già una metropoli. Enorme, caotica. E per questo un po’ mi spaventava. Tuttavia dopo il giorno dell’arrivo, per molto tempo non la rividi più. Vivevamo tutti e quattro nella prima periferia, a San Miguel, in uno scantinato del collegio dei gesuiti dove papà faceva il giardiniere e dove, diversi anni più tardi, andrà a insegnare il futuro Papa Jorge Bergoglio. Dopo qualche anno ci trasferimmo in una specie di casa-bottega dove i miei lavoravano tutti i giorni. Vendevamo pane, latte, alimentari, perfino scarpe. Le ferie non esistevano proprio: c’era da mettere via i soldi per mandarci a scuola. Sì, perché mamma e papà volevano che ci andassimo entrambi: anch’io, che ero femmina. “Faccia studiare sua figlia”, disse la direttrice del collegio, a mia madre: “Marie è una bambina capace e se proseguirà non avrà bisogno che qualcuno la mantenga”. Così, quando non stavo per ore sui libri, aiutavo in bottega. Mi sono diplomata maestra normal nacional, maestra dell’infanzia, dalle suore francescane della carità, e mi sono iscritta a Psicologia. Il mio ingresso in facoltà era coinciso con l’inizio di tensioni politiche e di tentativi di golpe. Il capo dello stato Juan Peron era stato deposto da due anni – lo ricordo come se fosse oggi: l’inizio della fine – e quando s’insediò Arturo Frondizi, nemico del peronismo, privatizzò tutto, portando dentro ricchezze straniere ma mettendo in ginocchio l’industria locale. Quasi ogni giorno c’era uno sciopero. D’altro canto i prezzi salivano, gli argentini perdevano il lavoro e non avevano di che mangiare.

In Sudamerica gli studenti universitari erano anche militanti politici, e lo diventai anche io. Come la maggior parte dei giovani, mi riconoscevo nelle idee del movimento peronista Montoneros: partecipavo alle manifestazioni con gli operai e alle assemblee studentesche, ma sono sempre stata una pacifista, contraria all’uso delle armi e alle guerre. Sognavamo una rivoluzione nazionale e popolare. E mai ci saremmo immaginati che le cose potessero andare come poi sono andate.

Josè Lopez Rega (el “Brujo”, lo stregone) con Isabel Martinez Peron

Una sera di giugno del 1974, mentre ero ad un’assemblea in casa di amici – vietate, come tutte le riunioni e gli assembramenti di persone, dal governo – una squadra armata di poliziotti si presentò, all’improvviso. Mise tutto sotto sopra, trovò manifesti e materiale definito “sovversivo” e ci ammanettò, rinchiudendoci nella Coordina, la Sopraintendenza di Sicurezza Federale della Polizia. Eravamo in cinque, tutti senza precedenti. Ci trasferirono quasi subito e io finii al carcere femminile di Villa Devoto, dove poco dopo tornai in libertà, in attesa del processo. In quel periodo mi dividevo tra l’insegnamento all’università, l’incarico di psicologa infantile, quello di psicoterapeuta presso un organismo dei diritti umani e l’impegno politico. Le notizie che circolavano all’interno del movimento erano preoccupanti. Riferivano di compagni sequestrati, torturati, assassinati dagli estremisti anticomunisti della Triple A. E venimmo a sapere dei primi desaparecidos. Non passava settimana senza che si celebrasse il funerale di un amico o di un conoscente ammazzato. A meno di un anno dalla mia liberazione, una notte di febbraio o di marzo del 1975, durante una retata, mi arrestarono di nuovo. Con me c’erano altri compagni, tra cui il vicepreside dell’università. Mi rinchiusero ancora a Villa Devoto, una prigione ufficiale: fossi finita in un centro di detenzione clandestino, come toccò a tanti dopo il golpe del ’76, probabilmente non sarei qui a raccontare la mia storia. A Villa Devoto misi in atto un’operazione di resistenza che proseguì fino al momento della scarcerazione. Sapete, ho la fortuna di essere una persona razionale, e questo mi ha consentito di preservarmi e di aiutare le mie compagne. Studiavamo, facevamo ginnastica. Ci tenevamo occupate, anche organizzando gruppi di autoanalisi e terapeutici, perché avevo compreso che l’obiettivo del regime era la distruzione dell’individuo. In quel periodo, inoltre, mi giunse la notizia che pure mio fratello era stato arrestato. Alla fine c’era caduta lo stesso, dentro la guerra, anche se non quella che mia madre tanto temeva!

Nei primi tempi la prigionia era meno dura: stavamo in celle singole, con le porte aperte; alle madri era permesso di stare con i figli e il cibo ce lo preparavamo noi. Poi la Junta prese il potere e cominciò la parte più feroce della dittatura. Lo capimmo perché all’improvviso ci tolsero tutto. Alle mamme strapparono i figli, a noi impedirono di cucinare: i pasti, adesso si componevano di un pugno di mais immerso in una brodaglia schifosa; le celle, minuscole e buie, contenevano 4 o 5 persone, non c’era il wc ma zecche dappertutto. Puntavano a deteriorarci un poco alla volta, anche sotto la minaccia della fucilazione. “O ci salviamo tutte o non si salva nessuna”, ci ripetevamo: e sono state la solidarietà e l’appartenenza a un gruppo a salvarci. In mezzo a quel dramma collettivo conobbi Pierre, l’uomo che diventerà mio marito. Era un matematico francese dal fascino ribelle: colto e impegnato, insegnava cinematografia all’università di Cordoba ed era finito in prigione con l’accusa di attività sovversiva. Ci scrivemmo a lungo, da un carcere all’altro, prima di incontrarci, a Parigi. Era il 1978 ed eravamo tornati liberi da pochi mesi. Ci sposammo l’anno seguente. Ci trasferimmo poi in Nicaragua, dove era cominciata la rivoluzione sandinista e dove nacque il nostro primo figlio. A Managua collaboravo come psicologa dei minori con i ministeri degli Affari sociali e della Pubblica istruzione. E’ stata un’esperienza faticosa, avendo anche un bimbo da accudire, ma bellissima. Per anni ho vissuto tra passeggini, scatole con i libri e una valigia. Nell’82, quando la dittatura terminò, con Pierre decidemmo di fare ritorno in Argentina: ma quel che trovammo era un enorme campo di concentramento. Proprio così. I generali avevano spezzato le ossa al Paese, l’avevano annichilito. Rientrammo dunque a Treviso, dove nacque il secondo figlio e dove decidemmo di fermarci a vivere. Sono passati 27 anni da allora. Mi sembra un secolo. Otto anni fa Pierre è mancato all’improvviso. Per un infarto. E’ successo a Cordoba, nella sua università, mentre, durante un colloquio, stava apprendendo che gli avrebbero restituito le cattedre e riconosciuto la pensione.

Nei primi tempi la prigionia era meno dura: stavamo in celle singole, con le porte aperte; alle madri era permesso di stare con i figli e il cibo ce lo preparavamo noi. Poi la Junta prese il potere e cominciò la parte più feroce della dittatura. Lo capimmo perché all’improvviso ci tolsero tutto. Alle mamme strapparono i figli, a noi impedirono di cucinare: i pasti, adesso si componevano di un pugno di mais immerso in una brodaglia schifosa; le celle, minuscole e buie, contenevano 4 o 5 persone, non c’era il wc ma zecche dappertutto. Puntavano a deteriorarci un poco alla volta, anche sotto la minaccia della fucilazione. “O ci salviamo tutte o non si salva nessuna”, ci ripetevamo: e sono state la solidarietà e l’appartenenza a un gruppo a salvarci. In mezzo a quel dramma collettivo conobbi Pierre, l’uomo che diventerà mio marito. Era un matematico francese dal fascino ribelle: colto e impegnato, insegnava cinematografia all’università di Cordoba ed era finito in prigione con l’accusa di attività sovversiva. Ci scrivemmo a lungo, da un carcere all’altro, prima di incontrarci, a Parigi. Era il 1978 ed eravamo tornati liberi da pochi mesi. Ci sposammo l’anno seguente. Ci trasferimmo poi in Nicaragua, dove era cominciata la rivoluzione sandinista e dove nacque il nostro primo figlio. A Managua collaboravo come psicologa dei minori con i ministeri degli Affari sociali e della Pubblica istruzione. E’ stata un’esperienza faticosa, avendo anche un bimbo da accudire, ma bellissima. Per anni ho vissuto tra passeggini, scatole con i libri e una valigia. Nell’82, quando la dittatura terminò, con Pierre decidemmo di fare ritorno in Argentina: ma quel che trovammo era un enorme campo di concentramento. Proprio così. I generali avevano spezzato le ossa al Paese, l’avevano annichilito. Rientrammo dunque a Treviso, dove nacque il secondo figlio e dove decidemmo di fermarci a vivere. Sono passati 27 anni da allora. Mi sembra un secolo. Otto anni fa Pierre è mancato all’improvviso. Per un infarto. E’ successo a Cordoba, nella sua università, mentre, durante un colloquio, stava apprendendo che gli avrebbero restituito le cattedre e riconosciuto la pensione.

Io continuo a fare la psicoterapeuta mentre i miei figli hanno deciso di cercare la propria strada in Argentina. Ma il loro è un altro viaggio. Il mio è partito ben prima che salissi sulla nave: è partito dalla bomba che ferì mio nonno. E non è ancora finito.

Monica Zornetta (F, n. 16, aprile 2015)

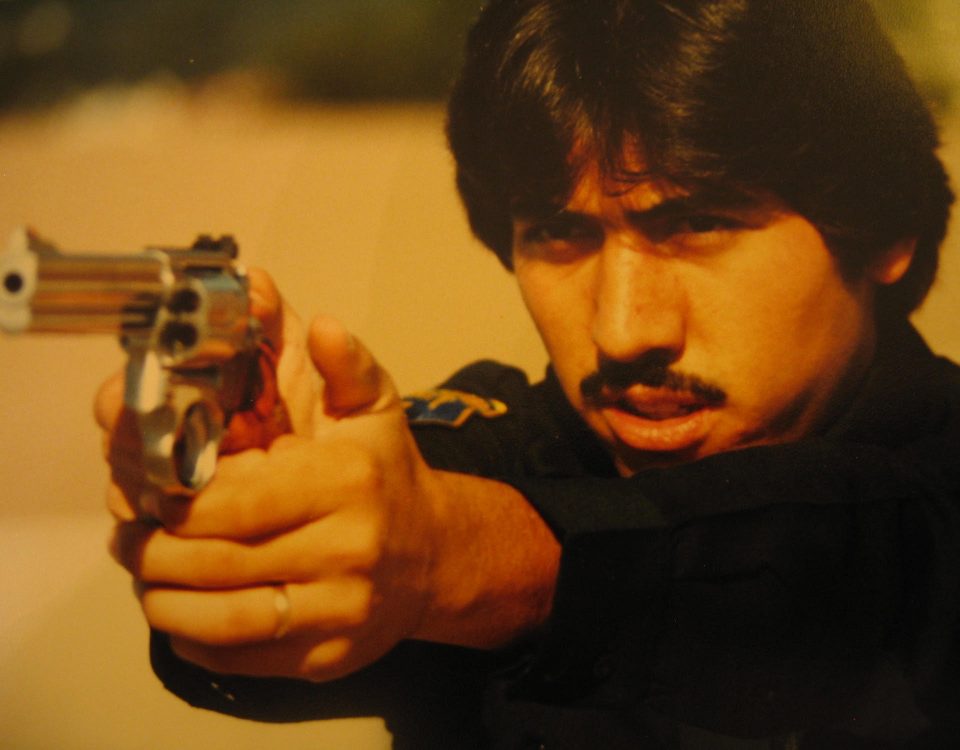

La foto di copertina è tratta dal film “Garage Olimpo” di Marco Bechis (1999)