Alcamar, 40 anni dopo. Il condannato innocente e la strage senza colpevoli

28/01/2016

Danny Greene, l’Irlandese che volle sfidare la mafia di Cleveland (IrpiMedia)

17/12/2021

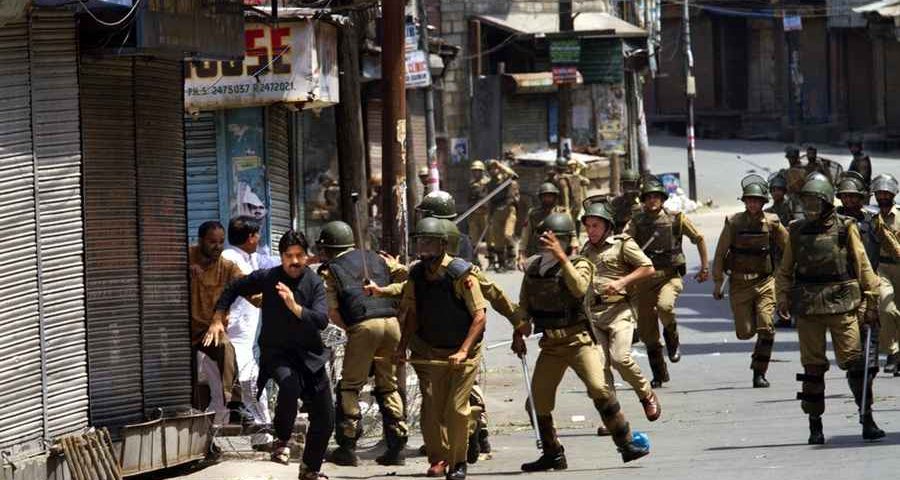

Gli occhi di Muhammad sono neri e tristi. Guardano oltre le inferriate della finestra, al sole primaverile che dopo tanto grigiore illumina i dossi erbosi, i manufatti in cemento e i prefabbricati che compongono la vasta area del centro di accoglienza temporanea di Conetta, nella profonda campagna veneziana, dove dall’anno scorso vive insieme con altri 549 profughi, tutti maschi, la gran parte dei quali provenienti dall’Africa e dall’Asia meridionale. E’ nato ventotto anni fa nella regione del Kashmir pakistano e, come tutti gli ospiti della struttura allestita a luglio – tra le preoccupazioni dei circa 200 residenti del paese – in quella che era una ex base missilistica oggi gestita dalla cooperativa sociale Ecofficina di Battaglia Terme (Pd), ha una storia crudele alle spalle. Con la voce rotta dall’emozione racconta di aver dovuto lasciare la propria terra dopo essersi rifiutato di andare combattere la “guerra dimenticata”, cioè quella che da più di mezzo secolo vede schierato l’esercito indiano contro quello pakistano per la conquista della valle del Kashmir. Sembra guardare lontano, Muhammad: al di là del grande cancello elettrico che chiude il campo, oltre la vasta campagna che per chilometri lo circonda, silenziosa. “Dove vivo io è come una terra di nessuno, siamo in balia di chi arriva: esercito o gruppi di terroristi non fa differenza”, continua, riportando lo sguardo amaro dentro la stanza. “Hanno minacciato più volte mio padre e mia madre per costringermi a partecipare a quella guerra; un giorno di tre anni fa mi hanno perfino rapito e portato su una montagna, dove i combattenti avevano allestito un campo di addestramento; c’erano molti ragazzi ed eravamo sorvegliati. Nonostante mio padre avesse denunciato il sequestro, la polizia non mosse un dito. Dopo circa un mese, comunque, sono stato portato fuori di lì da un gruppo che osteggiava questi terroristi: mi hanno consegnato del denaro e fatto partire per la Grecia”. Mentre parla, Muhammad accarezza un coloratissimo anello che tiene all’anulare destro: è il simbolo del suo “fidanzamento tradizionale” con una giovane del villaggio. “In Grecia ci sono rimasto due anni; ho lavorato per un po’, ho fatto il muratore e il panettiere finché non mi hanno arrestato perché non avevo con me i documenti. In Pakistan non ci potevo ancora tornare e così, quando mi hanno scarcerato, sono venuto in Italia: era il 10 luglio dello scorso anno. Una volta sbarcato in Sicilia, mi hanno portato insieme ad altre persone a Roma per la richiesta di asilo e ai primi di agosto, col pullman, ci hanno condotti qui. Non so però se rimarrò nel vostro Paese: i miei genitori sono ammalati e non hanno nessuno che li aiuti. Quanto alla mia promessa sposa…”. Gli occhi neri si riempiono ora di lacrime: “I suoi fratelli le ripetevano che, poichè io non sarei più tornato, lei si doveva sposare con un altro… e così cinque giorni fa ha deciso di togliersi la vita con il veleno”.

Chi invece in Italia vuole restare “perché qui per la prima volta provo una grande sensazione di sicurezza” è Paul, 32enne muratore nigeriano di un villaggio vicino a Benin City, sposato con tre figli. A Conetta è arrivato nel settembre scorso al termine di un viaggio pieno di insidie. “Sono partito per avere salva la vita”, dice. “Dopo che mio padre, a capo di una corte tradizionale, era diventato troppo vecchio per governare, gli altri anziani decisero che avrei dovuto sostituirlo io, ma rifiutai. Col tempo le loro insistenze si erano fatte sempre più pesanti finché, nel 2009, avevo l’intero villaggio contro e una condanna a morte. Nel 2010, quando mio padre cessò di vivere, capii che lì non ci potevo più stare: mi negarono il diritto di seppellirlo e, per punire il mio rifiuto, mutilarono il suo corpo, strappandogli il cuore e tagliandogli la lingua”, continua l’uomo, con dolore. “Io e mia moglie decidemmo allora di nascondere i bambini e, nel 2012, di partire: attraversammo il deserto del Niger e arrivammo in Libia, dove era terminata da poco la guerra civile; io cominciai a lavorare come muratore e lei come domestica. Un giorno, però, al nostro ritorno a casa trovammo ad attenderci le milizie: ci portarono via e ci rinchiusero in due prigioni diverse. Io riuscii a scappare qualche tempo dopo, quando, alla ripresa del conflitto, la prigione venne bombardata; ma anche stavolta la libertà dura poco. Insieme ad altra gente fui sequestrato da una banda di criminali comuni: questi ci obbligavano a chiamare parenti e conoscenti affinché mandassero i soldi per la nostra liberazione e, quando non riuscivano nell’intento, ci picchiavano e torturavano. Furono loro a metterci su dei barconi diretti chissà dove; per fortuna il 28 settembre 2015 sono riuscito ad approdare in Sicilia, vivo e vegeto, e il giorno dopo ero già in Questura a Venezia. Mia moglie si trova ancora in un campo vicino ad Ancona e presto ci incontreremo di nuovo. Qui sto bene, sto anche imparando l’italiano, ma vorrei avere la possibilità di lavorare per poter essere utile alla mia famiglia e al Paese in cui sto vivendo”.

Dalla scorsa estate il centro di accoglienza è finito più volte sulle pagine dei giornali locali. L’arrivo di centinaia e centinaia di profughi in una frazione che conta appena 200 residenti e il loro assembramento in una struttura così particolare ha sollevato molte polemiche e preoccupazioni per l’insorgere di possibili conflitti sociali, tanto che c’è stato chi – come il sindacato Ugl della Polizia di Stato – ne ha chiesto la chiusura definendola “una polveriera”. Lo scorso gennaio anche un gruppetto di giovani africani, precedentemente alloggiati in un residence a Eraclea (Ve), aveva occupato un pezzo di strada che collega l’ex caserma con la piazza del paese per segnalare le cattive condizioni in cui, a loro dire, erano costretti a vivere: sovraffollamento delle camerate, assenza di pulizia, servizi igienici privi di acqua calda, scarsità di cibo. L’ultima ispezione della Asl 14 veneziana però, effettuata pochi giorni fa, successivamente all’arrivo nel campo di due nuovi tendoni, ha stabilito che i profughi versano in buone condizioni di salute e sono sistemati in spazi adeguati al loro numero.

Come il nostro giornale ha avuto modo di verificare, negli spazi esterni dell’ex caserma sono stati ricavati due campi da calcio, uno per il cricket e un orto; ci sono poi due tende adibite a moschee, un grande capannone utilizzato come mensa nel quale, lontano dai pasti, si tengono anche i laboratori di pelletteria, i corsi di italiano e quelli di prima scolarizzazione (non sono pochi, infatti, i profughi che non sanno né leggere e né scrivere). I servizi igenici riscaldati, le docce, la lavanderia e l’ambulatorio medico si trovano a pochissima distanza dalle infrastrutture militari dove sono stati allestiti i dormitori: casermoni in cemento che i giovani ospiti hanno soprannominato Sabha, Tripoli e Gatron, in ricordo delle città libiche attraversate durante le loro incredibili fughe dall’inferno.

Monica Zornetta (Avvenire, 19 aprile 2016)