La storia. Muhammad e l’orrore del Kashmir. “Così ce l’ho fatta”

19/04/2016

Era un tiepido pomeriggio di sole a Lyndhurst, a una ventina di minuti da Cleveland, Ohio.

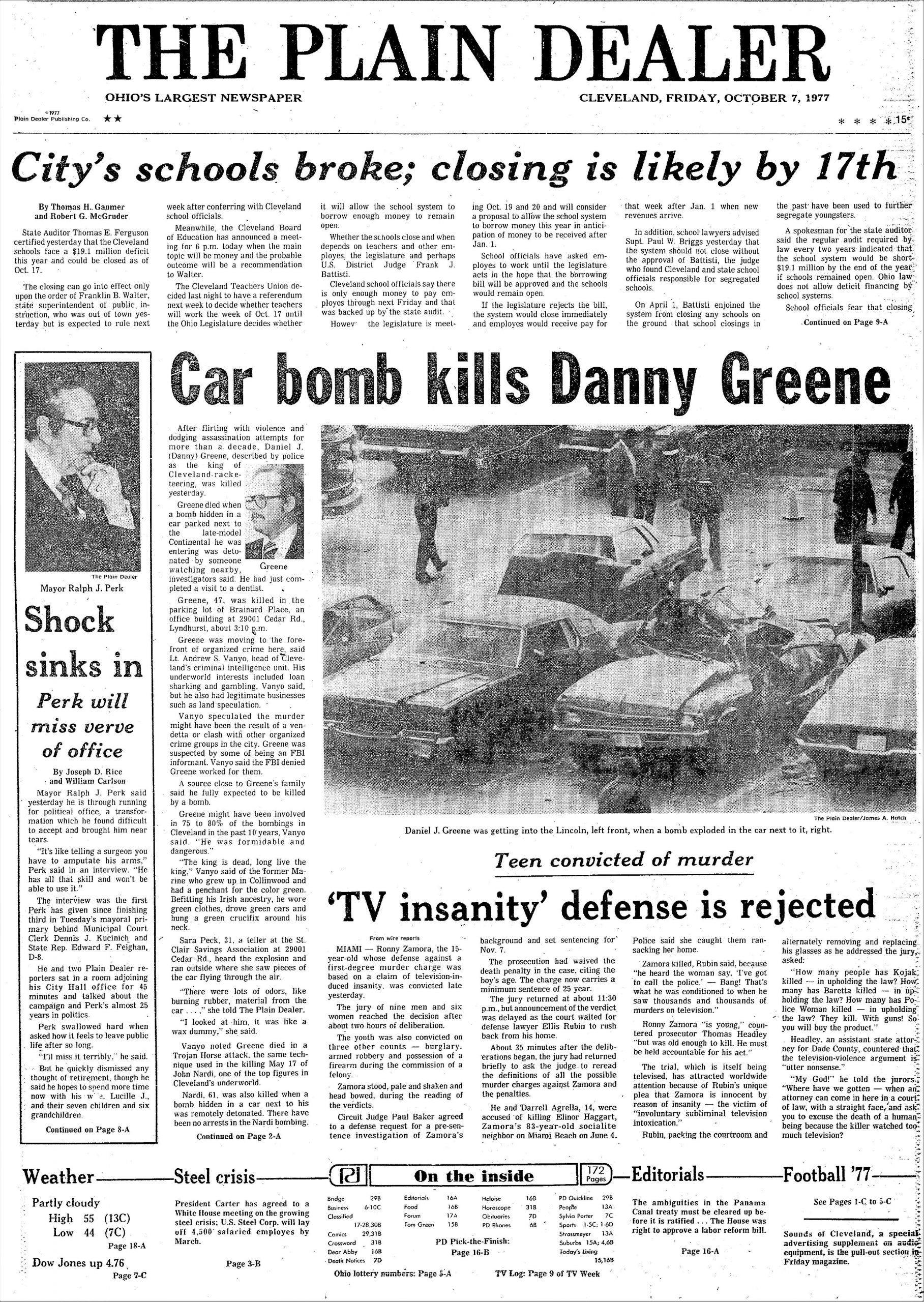

Danny era appena uscito dallo studio del dentista e si stava dirigendo senza fretta verso la Lincoln che aveva parcheggiato poco lontano. Ora che il dente non lo tormentava più – pensava, guardando il sole che splendeva alle spalle del Brainard Place – , aveva diverse cose da finire una volta tornato in città. Ma un istante dopo, nel momento esatto in cui stava per inserire la chiave nella serratura dell’auto, una spaventosa esplosione lo investì di colpo, in pieno, scaraventandolo sull’asfalto e sfracellandone le spalle e il torace.

Fu uno scoppio così rabbioso che frantumò anche i vetri delle case e degli uffici di Lyndhurst e sbriciolò la carrozzeria di alcune vetture parcheggiate accanto alla Lincoln, avvolgendo di fumo il vasto piazzale.

Quando i soccorritori estrassero il suo cadavere da sotto il pianale dell’auto vicina – gli abiti erano a brandelli, la pelle bruciata in più parti – si accorsero con raccapriccio che non aveva più il braccio sinistro; vicino a lui notarono, inoltre, un borsone verde in pelle chiuso con una cerniera che custodiva, come videro quando la aprirono, armi e munizioni.

Il braccio, ma anche la collana con il pendaglio celtico da cui non si separava mai, furono invece ritrovati poco dopo a circa trenta metri dal punto in cui era saltato in aria.

Il 6 ottobre 1977, nella periferia della grande Cleveland, morì così Danny Greene, da tutti conosciuto come the Irishman, uno dei più feroci e carismatici criminali di origini irlandesi che la storia americana ricordi. Ad ucciderlo, dopo svariati tentativi andati a vuoto, fu quella mafia italo-americana che egli voleva sconfiggere per prenderne il posto.

Aveva 44 anni, praticava la violenza fin da ragazzo e aveva sulle robuste spalle molti morti e molte bombe. Nei primi anni Settanta aveva messo a ferro e a fuoco la sua città ingaggiando una guerra spietata per il potere: da una parte c’era il suo Celtic Club, un’organizzazione che riuniva giovani e ambiziosi gangsters irish-americans; dall’altra, la famiglia mafiosa associata a La Cosa Nostra che fin dagli anni Venti controllava le attività illegali di tutto l’Ohio settentrionale.

A quel tempo l’odore del sangue e del fumo che fuoriusciva, tetro, dalle ciminiere, riempiva le narici di chi viveva e lavorava a Cleveland. Immaginando sé stesso come un guerriero celtico, Greene si era posto l’obiettivo di combattere i discendenti degli antichi nemici del suo popolo eroico, e per farlo si serviva delle autobombe: delle “armi perfette”, come egli le considerava, poiché permettevano di eliminare chiunque senza lasciare tracce. Sapeva che le auto imbottite di esplosivo al plastico, come il C-4, molto difficilmente avrebbero fornito elementi utili alla polizia visto che con l’esplosione tutto si disintegrava; e sapeva che quando, per qualsiasi ragione, un congegno non detonava, i suoi componenti non avrebbero affatto portato all’identificazione degli autori. D’altro canto, era un fear na héireann, un uomo d’Irlanda, e nella lontana Belfast, a quasi seimila chilometri da lì, da anni l’IRA utilizzava le bombe.

Nella città bagnata dal lago Erie, nel 1976 le azioni di questo tipo erano talmente frequenti che i media nazionali avevano coniato per lei l’appellativo di Bomb city d’America mentre l’ATF, la sezione alcolici, tabacco e armi da fuoco dell’Agenzia che fa capo al Dipartimento di Giustizia, sempre più preoccupata per le brutalità che si succedevano e per il pericolo costante in cui vivevano i cittadini, aveva deciso di istituire proprio nella New American City il suo quartier generale.

Egli stesso era scampato alla morte diverse volte: era successo, ad esempio, nella primavera del 1975 quando un ordigno costruito con Tetrytol, un esplosivo militare usato anche nell’edilizia, scoppiò alle quattro del mattino ferendolo alle costole e distruggendo la sua casa-ufficio nel sobborgo di Collinwood. Solo per un caso le porte e le finestre delle altre abitazioni non saltarono in aria.

In quel momento Greene dormiva al secondo piano accanto alla giovane Denise Schmidt, la studentessa con cui aveva allacciato una relazione dopo la separazione dalla moglie, che non riportò nemmeno un graffio. «Sono un cattolico irlandese con la grazia di Dio sulle spalle», aveva detto poco dopo ad un reporter televisivo, mostrandosi, con le possenti braccia conserte e il petto nudo, di fronte a quel che restava della casa, «sono convinto che chi tira i fili da lassù abbia deciso che il mio tempo non è arrivato […] Io sono nel mezzo di due mondi: il mondo della piazza e quello della strada, e ho fiducia in entrambi. Non ho conti in sospeso», aveva aggiunto, guardando con collera l’obiettivo, «ma se qualcuno volesse venire dopo di me, io sono qui, al Celtic Club. Non sono difficile da trovare».

Per tutta l’intervista era rimasto in piedi, con i muscoli bene in vista, davanti a uno striscione della sua gang, in un chiaro segno di sfida. Era suppergiù dai tempi di Dean O’ Banion, il boss-contrabbandiere-fiorista della North Side Gang di Chicago che aveva in odio Johnny Torrio e Al Capone, che un gangster irlandese-americano non godeva di tanta fama nel Midwest.

Per tutta l’intervista era rimasto in piedi, con i muscoli bene in vista, davanti a uno striscione della sua gang, in un chiaro segno di sfida. Era suppergiù dai tempi di Dean O’ Banion, il boss-contrabbandiere-fiorista della North Side Gang di Chicago che aveva in odio Johnny Torrio e Al Capone, che un gangster irlandese-americano non godeva di tanta fama nel Midwest.

Alto, biondo, massiccio, Daniel John Patrick Greene non aveva paura di niente, o così voleva mostrarsi al mondo. Quando era nato, il 14 novembre 1933, i suoi genitori, Irene Cecilia Fallon e John Henry Greene – entrambi ventenni e figli di immigrati irlandesi -, erano sposati da appena cinque giorni e mai avrebbero immaginato che quella giovane famiglia sarebbe rimasta unita solo per poco: cinque giorni dopo la nascita di Danny, infatti, un attacco cardiaco si portò via Irene. John, scioccato dalla tragedia, battezzò “il piccolo Greene” solo dopo i funerali della donna e scelse per lui i primi due nomi del proprio padre seguiti da quello del vecchio suocero Fallon: poi, precipitato in un tunnel di alcool e depressione, lo affidò ad un orfanotrofio cattolico molto frequentato dai figli dei tanti e poverissimi immigrati di Cleveland.

Quando, qualche anno dopo, il giovane Danny venne riaccolto in casa dal padre, nel frattempo risposatosi, cominciarono le sue fughe di casa: in qualche occasione il ragazzino trascorreva fuori persino la notte. Dopo l’ennesima fuga, il padre e la nuova moglie decisero di portarlo dal nonno, Daniel John, un irlandese solitario e taciturno che lavorava come stampatore del Cleveland Plain Dealer tutte le notti.

Danny crebbe da solo, in casa e sulla strada: solo a scuola c’era chi si prendeva cura di lui. Era intelligente, sveglio, bravo con il baseball ma non studiava affatto ed era totalmente incapace di rispettare le regole. Era un ribelle, insomma, e a mano a mano che passava il tempo trascorreva sempre più pomeriggi e sere in giro, a fare la lotta e a picchiare persino i ragazzi del quartiere più grandi e grossi di lui. Anche nei primi anni Cinquanta, quando entrò nel corpo dei Marines, riuscì a farsi notare dai suoi superiori più per le sue doti di boxeur che di soldato.

La sua storia criminale cominciò quando fu assunto come scaricatore al grande porto di Cleveland ma, soprattutto, quando fu eletto presidente di uno dei sindacati più attivi e spregiudicati di quel porto.

Fin dall’inizio del secolo le unioni sindacali dei lavoratori esercitavano un grande potere all’interno delle imprese; nella città attraversata dall’inquinatissimo fiume Cuyahoga ne operavano un centinaio, quasi tutte affiliate con l’AFL, la Federazione americana dei Lavoratori, a cui, negli anni Trenta, si oppose il CIO, il Congresso delle Organizzazioni Industriali, che riuniva i salariati di categoria degli Stati Uniti e del Canada. Vent’anni dopo le due sigle si fusero nella AFL-CIO.

Danny Greene fu nominato presidente dell’ILA, l’aggressiva union che tutelava i portuali, e nel giro di poco allacciò oscuri rapporti con personaggi assai conosciuti in città e nella contea. Faceva di tutto per mettersi in mostra con chi, secondo lui, poteva favorirne l’ascesa: negli uffici del sindacato organizzava feste esclusive a cui invitava poliziotti, giudici, amministratori comunali, politici e criminali. Era lui il boss: a nessun altro, se non all’Irlandese, spettava prendere decisioni sulla gestione del lavoro, e lui soltanto sceglieva i lavoratori da assumere e quelli da licenziare, quali compiti assegnare e a chi, fissava le ore di lavoro e i compensi, obbligava a straordinari non pagati (intascandosi il denaro che convogliava, molto probabilmente, in un fondo edilizio segreto controllato dallo stesso Greene, come aveva tra l’altro svelato l’inchiesta di un giornalista del Plain Dealer che finì per incriminarlo per appropriazione indebita, peculato, malversazione e falsificazione dei registri del sindacato) e a partecipare a scioperi che indiceva al solo scopo di dimostrare ai proprietari della compagnia chi comandava davvero su quei moli.

Danny Greene fu nominato presidente dell’ILA, l’aggressiva union che tutelava i portuali, e nel giro di poco allacciò oscuri rapporti con personaggi assai conosciuti in città e nella contea. Faceva di tutto per mettersi in mostra con chi, secondo lui, poteva favorirne l’ascesa: negli uffici del sindacato organizzava feste esclusive a cui invitava poliziotti, giudici, amministratori comunali, politici e criminali. Era lui il boss: a nessun altro, se non all’Irlandese, spettava prendere decisioni sulla gestione del lavoro, e lui soltanto sceglieva i lavoratori da assumere e quelli da licenziare, quali compiti assegnare e a chi, fissava le ore di lavoro e i compensi, obbligava a straordinari non pagati (intascandosi il denaro che convogliava, molto probabilmente, in un fondo edilizio segreto controllato dallo stesso Greene, come aveva tra l’altro svelato l’inchiesta di un giornalista del Plain Dealer che finì per incriminarlo per appropriazione indebita, peculato, malversazione e falsificazione dei registri del sindacato) e a partecipare a scioperi che indiceva al solo scopo di dimostrare ai proprietari della compagnia chi comandava davvero su quei moli.

Se qualcuno si rifiutava di obbedirgli avrebbe dovuto fatto i conti con il suo “Comitato di reclamo”, come egli stesso aveva soprannominato la squadra di ex boxeurs e di delinquenti con cui riuscì ad acquisire una forza sempre maggiore nel «mondo di mezzo di Cleveland», abitato da politici, sindacalisti e, naturalmente, da gangsters.

Avvenne probabilmente in questo periodo l’abboccamento con l’Fbi, che lo assoldò come informatore confidenziale di alto livello con il nome in codice “Mr. Patrick”: ad avvicinarlo fu un certo Marty Mc Cann jr, un poliziotto della Divisione Crimine Organizzato, anch’egli di origine irlandese. Proprio in questo periodo Greene cominciò ad intrattenere rapporti anche con Edward Kovacic, capo dell’ufficio dello Sceriffo della contea di Cuyahoga. Dopo i primi attentati, Kovacic voleva metterlo sotto protezione ma il gangster rifiutò, convinto che non esistesse una bomba abbastanza potente per ucciderlo.

Le armi erano inscindibili da lui. Girava regolarmente con una calibro 22 nascosta nella giacca o nel cappotto (in ufficio custodiva un fucile a canne mozze sempre pronto all’uso) e passava quasi ogni notte nei nightclubs, negli stripjoint e nei ristoranti lungo la “Short Vincent” Avenue. Era un habitué del Theatrical Bar and Grill, un celebre luogo di ritrovo di stelle del musical e del cinema ma anche di criminali efferati come il vecchio Alex “Shondor” Birns, che proprio qui l’Irlandese conobbe.

In quegli anni era ancora sposato con Nancy Hegler e viveva con lei e le loro due figlie in un quartiere dalle case affacciate sul lago Erie. Nonostante già frequentasse il mondo dello strozzinaggio, dei traffici illeciti e del controllo del gioco d’azzardo, tra i vicini di casa Greene godeva di un’ottima reputazione; era visto come una specie di moderno Robin Hood per via degli aiuti che dava alle persone meno abbienti e non erano affatto pochi i residenti che gli chiedevano favori e sostegno economico. Per esempio, aveva pagato per quattro anni le rette al college ad una ragazzina figlia di disoccupati e provveduto alle spese scolastiche di alcuni bambini rimasti orfani; ogni anno per il Thanksgiving, e poi per Natale, era inoltre solito comprare un grosso tacchino che donava ai residenti più poveri.

Pur se nato nell’iper-industrializzata città americana, il suo cuore batteva per il luogo remoto e leggendario da cui provenivano i Greene e i Kelley, i Fallon e i Taffen, le famiglie, cioè dei nonni materni e paterni, ma era soprattutto il luogo da dove i bisnonni Filby e Gallagher erano partiti per sfuggire alla grande carestia. Leggeva tutto ciò che trovava sulla “sua” Irlanda, sognava di andarci, un giorno, di attraversare l’Atlantico e di toccare con le proprie mani quella terra epica, e di calpestare quell’erba che – ne era convinto – parlava di lui e del suo destino. Per quel Paese dove da secoli fischia il vento del nazionalismo, provava un’adorazione che sfociava nell’ossessione: non solo vedeva sé stesso come la reincarnazione di un valoroso guerriero celtico ma aveva adottato il verde smeraldo come proprio colore. Di frequente vestiva un cappotto tipo plaid verde, usava solo penne a sfera con inchiostro verde e scriveva su carta della stessa tinta, aveva dipinto le pareti dell’ufficio di quella nuance e guidava un’auto in tono. L’essere irlandese, e sentirsi tale, era divenuta la sua forza: era il suo modo per riavvicinarsi, in un certo senso, alle proprie origini, e sopravvivere in un mondo difficile popolato di ebrei, italiani, afroamericani, ispanici. Un mondo dove l’unico vero irlandese era lui.

I primi contatti con la mafia li ebbe all’alba degli anni Settanta, quando, già a capo del Celtic Club, era stato coinvolto nel business dei rifiuti dal viceboss della famiglia di Cleveland, “Little” Frank Brancato, un palermitano della “vecchia scuola” mafiosa, allo scopo di sedare i bollenti spiriti che si agitavano all’interno della Cleveland Solid Waste Trade Guild, la corporazione che controllava il trasporto dell’immondizia, ne fissava i prezzi e si spartiva i profitti. Spettava a Greene e alla sua squadra di picchiatori scelti, prendere a botte, incendiare e far saltare in aria con qualche bomba i piccoli trasportatori indipendenti che non accettavano di sottostare al loro strapotere. Tra i suoi collaboratori aveva anche due soggetti, inseriti più o meno profondamente nel mondo criminale, che ad un certo punto egli stesso toglierà di mezzo: il giovane esperto di esplosivi Arthur “Art” Sneperger – a detta di Greene colpevole di delazione – e Michael “Big Mike” Frato, un imprenditore del settore e suo strettissimo amico che si era firmato la propria condanna a morte abbandonando la Cleveland Solid Waste Trade Guild per fondare una propria impresa concorrente, la Cuyahoga County Refuse Handlers Association.

In una città dalle acque ormai avvelenate dallo sversamento di oli industriali, di rifiuti chimici e tossici, di detriti e scarichi (tanto che per tredici volte nell’arco di un secolo il Cuyahoga si incendiò) l’irlandese continuava a costruire pezzo per pezzo il suo sistema criminale. Lasciata l’ILA tra le tensioni, le accuse e un paio di indagini interne, si mise in società con Alex Birns, un gangster ebreo molto noto e temuto nel sottomondo di Cleveland fin dai tempi del Proibizionismo. Da decenni Birns controllava il racket della prostituzione, dei furti, delle lotterie illegali, delle scommesse, delle lavanderie e dei prestiti a tassi usurai. Aveva ventisei anni più di Danny, amava far saltare in aria i suoi nemici (tenterà di farlo anche con Greene, che un freddo Sabato Santo del 1975 si vendicherà uccidendolo nell’esplosione della sua Cadillac Eldorado), collaborava con La Cosa Nostra attraverso il clan Gambino e con la cosca che aveva le mani sulla “bomb city” e su tutto l’Ohio settentrionale: la Cleveland Crime Family.

Questa organizzazione criminale aveva cominciato a prendere vita negli anni Venti con Giuseppe “Joseph” Lonardo e un gruppo di giovani licatesi arrivati nel Nuovo Mondo per sfuggire ad una vita grama nelle zolfare: con il corpulento “Big Joe”, chiamato anche u baruni dai poveri connazionali del suo quartiere, c’erano anche i suoi tre fratelli. Con loro, i fratelli Porrello.

Gli esordi criminali di “Big Joe” avvennero durante il Proibizionismo e si concentrarono sul prestito di denaro a strozzo e sulla fornitura degli alambicchi per la produzione clandestina del moonshine, il liquore illegale: a queste prime attività seguirono rapine, furti, estorsioni e l’avvio del redditizio business dello zucchero di mais, ingrediente essenziale per la fermentazione dei liquori, con i contrabbandieri di Cleveland. Ufficialmente il loro lavoro consisteva nella vendita ambulante di frutta e verdura e nella gestione di negozi di barberia e di dolci.

La loro storia ebbe una svolta con la scissione degli antichi amici e compaesani, i Porrello, che ad un certo punto decisero di dare vita ad un proprio clan diventandone, in questo modo, gli antagonisti. La cronaca racconta che quando Joe Lonardo rientrò per un breve periodo in Sicilia, lasciando provvisoriamente il comando dell’organizzazione a uno dei fratelli e a Salvatore “Black Sam” Todaro, un altro licatese, la faida era già esplosa.

Nel 1927, tornato negli Stati Uniti, Joe e un fratello vennero massacrati nella sala giochi dei Porrello per mano anche di “Black Sam”, passato nel frattempo nelle loro file: i Porrello, a quel punto, divennero i nuovi capi.

Poiché Joseph Porrello ambiva all’investitura ufficiale, nel 1928 promosse un celebre quanto sfortunato summit di mafia nello sfarzoso Grand Hotel Statler. Tra gli obiettivi della riunione, a cui parteciparono i boss delle più importanti Famiglie americane, c’erano infatti l’accordo sulla presidenza dell’Unione Siciliana, dalla quale arrivavano generosi finanziamenti, e il riconoscimento di Porrello quale boss del crimine organizzato di Cleveland. Ad ogni modo, quello che venne definito il primo incontro della storia tra vertici della mafia, si concluse con una pioggia di arresti.

Nonostante la statura criminale, due anni più tardi toccò proprio a Joseph soccombere; tre settimane dopo, al fratello Vincenzo. Il primo fu assassinato insieme alla sua guardia del corpo al Venetian, il ristorante di Francesco “Frank” Milano, calabrese, boss della gang di Cleveland, Mayfield Road Mob (dal nome della strada dove sorgeva la locale Little Italy); il secondo, in un negozio di alimentari nella roccaforte della Famiglia.

Ormai rafforzata dal passaggio di diversi gangsters nelle sue file, la Mayfield Road Mob si fuse con quel che restava del clan trasformandosi, così, nella più forte organizzazione dell’Ohio settentrionale; dal canto suo Frank Milano, considerati i suoi forti contatti con Lucky Luciano e Meyer Lansky, divenne uno dei più autorevoli padrini americani, un ascoltato componente della Commissione e il nuovo boss della Cleveland Crime Family.

Quando, alla metà degli anni Trenta, fu costretto a lasciare gli Stati Uniti per sfuggire ad una incriminazione per evasione fiscale, Milano – che da quel momento mise la propria esperienza al servizio di vari business criminali in Messico e nel Nevada dove, tra le varie cose, cofinanziò con altri mobsters la costruzione del Desert Inn Casinò – scelse come successore il siciliano Alfred Polizzi; nella metà degli anni Quaranta, a seguito dell’arresto di Polizzi, al comando della Family salì invece il pacato capomafia John T. Scalish, altro membro storico della Commissione, che vi rimase per oltre trent’anni.

Scalish era molto rispettato ed era amico di politici e di giudici dello Stato: nel 1957 fu tra i partecipanti del famoso meeting nella residenza di Joseph Barbara, ad Apalachin, a nord di New York. Poco prima di morire, nella primavera del 1976, designò come suo sostituto il riluttante settantaduenne James T. Licavoli, considerato l’ultimo esponente della vecchia “scuola mafiosa” di Cleveland.

Nato nel 1904 a St. Louis da genitori arrivati negli Stati Uniti dalla palermitana Terrasini Favarotta, Vincenzo “James” Licavoli, questo il suo vero nome, era conosciuto dai suoi con i soprannomi di “Blackie” e “Jack White” per via della carnagione olivastra, da tipico uomo del Sud Italia. La sua supremazia criminale, condotta in collaborazione con i cugini Moceri di Detroit, vale a dire Leonardo Calogero detto “Leo Lips”, poi nominato suo consigliere, e Giuseppe “Joe Misery” – entrambi collegati, secondo alcuni rapporti dell’Fbi, all’omicidio di JFK insieme con Salvatore “Sam” Giancana -, fu in un certo momento messa in discussione da un affiliato, il sessantunenne John Nardi, che lasciò l’organizzazione italo-americana per passare con gli irlandesi di Greene.

Nato nel 1904 a St. Louis da genitori arrivati negli Stati Uniti dalla palermitana Terrasini Favarotta, Vincenzo “James” Licavoli, questo il suo vero nome, era conosciuto dai suoi con i soprannomi di “Blackie” e “Jack White” per via della carnagione olivastra, da tipico uomo del Sud Italia. La sua supremazia criminale, condotta in collaborazione con i cugini Moceri di Detroit, vale a dire Leonardo Calogero detto “Leo Lips”, poi nominato suo consigliere, e Giuseppe “Joe Misery” – entrambi collegati, secondo alcuni rapporti dell’Fbi, all’omicidio di JFK insieme con Salvatore “Sam” Giancana -, fu in un certo momento messa in discussione da un affiliato, il sessantunenne John Nardi, che lasciò l’organizzazione italo-americana per passare con gli irlandesi di Greene.

Tutto ciò avvenne in un momento storico in cui a cambiare erano diversi assetti mafiosi, in cui la polizia decise di potenziare le proprie azioni repressive (come l’entrata in vigore, nel 1970, della legge federale che perseguiva racket e contrabbando: il Rico Act, di cui Licavoli fu una delle prime “vittime”) e in cui una escalation mai vista prima di violenza e di morte si stava per abbattere, inarrestabile, sulla città.

Era il 1976. Nei territori di Cleveland e di buona parte dell’Ohio “la gente si era come assuefatta alla violenza sulle strade”, scrisse un giornalista del Cleveland Press, “nonostante tutto questo causasse morte, distruzione, e avesse, alla base, l’indifferenza verso la vita delle persone”.

L’odio di Jack White verso il “traditore” Nardi e lo sfrontato Irlandese, si fece cieco dopo l’omicidio di “Lips” Moceri e lo condusse a coinvolgere nella guerra alcune Famiglie appartenenti a La Cosa Nostra. Aveva in mente una vendetta che non contemplava né feriti, né prigionieri, e non era il solo a voler togliere di mezzo i due: vista la rabbia e l’imbarazzo seguiti all’uccisione di Moceri, i mafiosi “italiani” erano consapevoli che chiunque li avesse uccisi avrebbe guadagnato molta considerazione all’interno dell’organizzazione e tra gli alleati.

Nel 1977 Greene, sfuggito ormai a diversi attentati e uscito indenne anche da una investigazione della Dea su un traffico di acido fenilacetico per la produzione di metanfetamine, aveva creato insieme con Nardi una joint venture in Texas a cui avrebbe dovuto partecipare finanziariamente anche Paul Castellano, boss dei Gambino e amico del fratello di Frank Milano, quell’Anthony conosciuto come “Tony” che era anche zio di Nardi, padrino di Angelo Lonardo e vicecapo occulto di Scalish fino alla sua morte. Ma il loro progetto naufragò.

La bomba che uccise il right-hand man di Greene detonò il 17 maggio 1977 nei pressi dell’ingresso del Consiglio del Sindacato degli Autotrasportatori. Era il 37esimo ordigno che esplodeva in un anno nella sola contea di Cuyahoga. Un’automobile rubata qualche mese prima a Toledo, imbottita con candelotti di dinamite e posizionata accanto alla sua Oldsmobile 98, saltò in aria non appena il gangster si avvicinò. L’onda d’urto fu così impetuosa che il suo corpo fu scaraventato a parecchi metri di distanza – dove lo trovarono alcuni passanti, mutilato delle braccia – e il tettuccio dell’autobomba finì al secondo piano dell’edificio in mattoni del sindacato. Il giorno dopo, sui giornali, Greene lanciò un furibondo avvertimento agli autori: «Ho un messaggio per quei vermi gialli, e mi riferisco a chi ha ordinato, pagato e compiuto l’omicidio. Queste persone dovranno essere eliminate perché chi le ha pagate non può permettersi di tenerle in vita; coloro che hanno commissionato e pagato il delitto si sentiranno presto riscaldati dall’Fbi e dalle autorità locali».

Fatto fuori Nardi, ora toccava a lui.

Il killer fu trovato, grazie all’intervento della famiglia Genovese, nell’ex Marine Raymond “Ray” Ferritto, associato alla Los Angeles Crime Family. Per settimane il mafioso italo-americano, coadiuvato da Aladena “Jimmy” Fratianno, un malavitoso napoletano con collegamenti internazionali che nel 1980 testimonierà contro la stessa organizzazione mafiosa ed entrerà per qualche anno nel programma federale di protezione, studiò i movimenti di Greene e, grazie ad una cimice piazzata nel telefono della sua fidanzata, scoprì che il 6 ottobre, alle tre del pomeriggio, si sarebbe dovuto presentare dal dentista, a Lyndhurst. Capì, a quel punto, che il dannato topo era finalmente in trappola.

Il 5 ottobre insieme ad un soldato della Cleveland Crime Family già coinvolto in altre azioni contro Greene, Ferritto confezionò la bomba e il giorno seguente, alle 14, arrivò con altri mafiosi al parcheggio del palazzo Brainard, dove si trovava lo studio dentistico. Al sicuro, a bordo di un paio di automobili, si misero pazientemente ad aspettare.

Greene comparve alle 15.25: parcheggiò in fretta la Lincoln, afferrò dal sedile posteriore l’inseparabile borsa verde in pelle contenente armi e munizioni, mise nella tasca dei jeans un’immaginetta sacra della Madre del Perpetuo Soccorso e cercò di contattare un suo uomo con il cerca-persone. Quindi entrò nel grande palazzo pieno uffici e di ambulatori medici in Brainard Place. I sicari a quel punto parcheggiarono l’autobomba a fianco della Lincoln e si allontanarono. Il killer, nascosto in auto con il telecomando in mano, era pronto ad azionarlo.

Ci volle un’ora prima che il cadavere dell’Irlandese fosse estratto da sotto l’auto. Nonostante le condizioni penose in cui versava, aveva ancora l’anello di smeraldo al dito. «Lui conosceva perfettamente le regole: sapeva che chi vive con le bombe, muore a causa delle bombe», dichiarò quel giorno il tenente Andrew S. Vanyo dell’unità di Intelligence criminale di Cleveland, «e mi diceva sempre che quando sarebbe successo, sarebbe morto per una bomba, non in una sparatoria».

Ci volle un’ora prima che il cadavere dell’Irlandese fosse estratto da sotto l’auto. Nonostante le condizioni penose in cui versava, aveva ancora l’anello di smeraldo al dito. «Lui conosceva perfettamente le regole: sapeva che chi vive con le bombe, muore a causa delle bombe», dichiarò quel giorno il tenente Andrew S. Vanyo dell’unità di Intelligence criminale di Cleveland, «e mi diceva sempre che quando sarebbe successo, sarebbe morto per una bomba, non in una sparatoria».

A seguito del delitto, Ferritto divenne il braccio destro di James Licavoli e, dopo aver confessato di aver ucciso anche un altro gangster della Los Angeles Crime Family, si accordò con la polizia per farsi meno di quattro anni di carcere: fu una sorta di premio per aver aiutato le autorità a distruggere la mafia dell’Ohio. Morì a Sarasota, Florida, nel 2004.

L’anziano Licavoli – l’ultimo godfather, secondo il suo avvocato: «Jack White era uno che aderiva a tutti i codici che abbiamo conosciuto nei film sulla mafia: era un uomo d’onore» – finì a processo per la morte di Greene insieme ad altri sodali e fu condannato a 17 anni di carcere con la legge federale Rico. Si spense, per un infarto, in un penitenziario del Wisconsin nel novembre 1985.

La Cleveland Crime Family passò nelle mani di “Big Angie” Lonardo, il quale, una volta finito in manette, scelse anche lui di diventare un informatore del governo e demolì, con le sue dichiarazioni, lo spietato sottomondo criminale di Cleveland. La Family riuscì a riorganizzarsi una decina di anni dopo mentre “Big Angie” chiuse gli occhi per sempre, nel sonno, nel 2006.

Archivi criminali, Inchieste IrpiMedia: https://irpimedia.irpi.eu/tag/danny-greene/