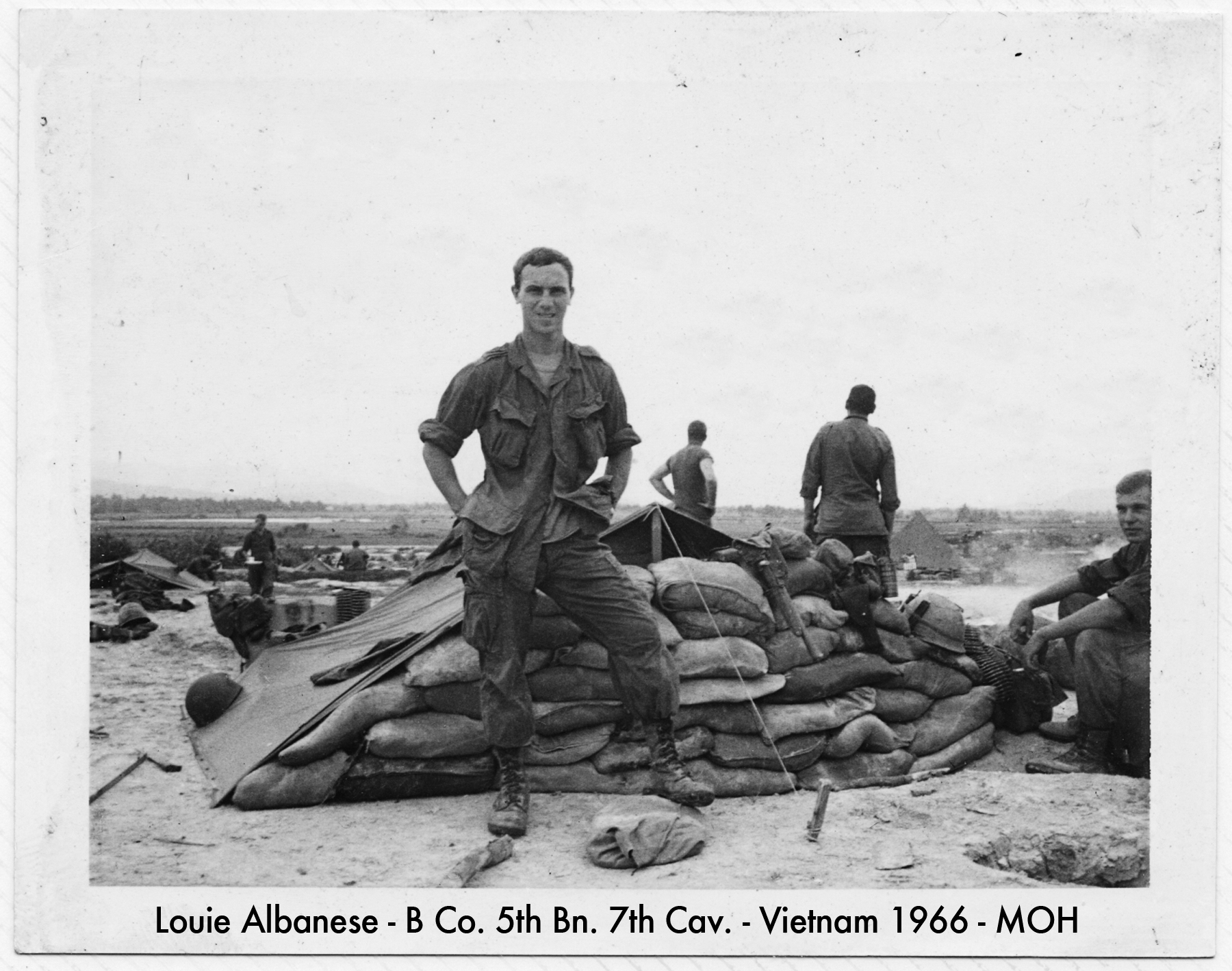

“Lewis” Albanese, il soldato di Vicenza che morì in Vietnam

30/11/2016

San Lazzaro. Da trecento anni in laguna c’è un’isola d’Armenia

10/09/2017

“Il forte era silenzioso, immerso nel sole meridiano, privo di ombre”, le “decine di sentinelle, col fucile in spalla” camminavano su e giù mentre “le montagne a destra e a sinistra si prolungavano a vista d’occhio”. Con queste parole nel 1940 il giornalista e scrittore bellunese Dino Buzzati descrisse la misteriosa fortezza Bastiani nel suo capolavoro “Il deserto dei Tartari”. Un’imponente “fortezza” che – Buzzati allora non lo sapeva – con la fine della seconda guerra mondiale e l’adesione dell’Italia alla Nato vedrà realmente la luce in una regione storicamente strategica per la difesa nazionale: il Friuli Venezia Giulia.

Ma questa “roccaforte” non assomigliava per niente a quella buzzatiana, o meglio: non aveva i possenti muraglioni merlati né si collocava “in un tratto di frontiera morta”; era invece una lunghissima trincea “porosa”, puntiforme, costituita da una moltitudine di infrastrutture militari (caserme, polveriere, arsenali, gallerie, alloggi, poligoni, basi missilistiche, postazioni per i battaglioni d’arresto, bunker, campi di addestramento e di aviazione) estesa fino al Veneto e al Trentino Alto Adige, allestita fuori e dentro i centri abitati allo scopo di preservare, con armi convenzionali e non, i confini orientali del blocco Nato da possibili attacchi sovietici.

Come la “Bastiani”, anche la “Fortezza Friuli Venezia Giulia” “non è mai servita a niente”: non è stata usata cioè per gli scopi per cui era nata. Nemmeno una volta, in 40 anni. Pure qui si è atteso l’arrivo di un nemico che non è arrivato, e ciò condizionando in maniera profonda, e forse anche irreversibile, il territorio e la gente che lo abitava. Era a tutti gli effetti una regione in armi, cresciuta nella mancanza di dialogo tra le comunità locali e i militari, e terrorizzata dall’eventualità di un altro, terribile scontro bellico che l’avrebbe nuovamente sconvolta. Una parte dello Stato era impegnata a far accettare l’idea che le servitù militari fossero un’occasione per i territori, poiché la loro costruzione dava lavoro alle imprese del posto; l’altra parte, invece, denunciava il fatto che a quelle terre di confine fosse precluso lo sviluppo dell’economia nazionale. La legge del 1931 che regolamentava i possedimenti nelle “zone militarmente importanti” imponeva in effetti pesanti vincoli al diritto di proprietà, impediva la realizzazione di nuove strade, di ferrovie, di stabilimenti industriali, proibiva i lavori per il trasporto dell’energia elettrica e di costruzione delle linee telefoniche nonché interventi sui piani regolatori senza il consenso dell’autorità bellica. Negli anni Sessanta, il momento di massima tensione della Guerra fredda, la “trincea di Nordest” occupava una superficie vastissima, oltre 100 chilometri quadrati; secondo le cifre del ministro della Difesa del tempo, Luigi Gui, contava 120 comuni “gravati da servitù militari”, pari a circa 5 mila chilometri quadrati, e impegnava il 50% dell’Esercito italiano.

Nel decennio seguente, lungo la frontiera era stata allestita anche una rete di bunker progettata per innescare mine nucleari capaci di distruggere grandi porzioni di quello che Pier Paolo Pasolini chiamava, con amore, il suo “paese di temporali e di primule”. Con la caduta della cortina di ferro, nel 1989, la regione si è trovata a fare i conti con l’avvio di un enorme processo di smilitarizzazione e con l’abbandono di oltre 2 mila siti difensivi di piccole e grandi dimensioni: qualcuno perfino più esteso del paese che lo ospitava. Poco alla volta, insieme con le infrastrutture è collassato anche il sistema che ruotava intorno ai militari, fatto di pizzerie, botteghe, imprese, trattorie.

Attualmente sono 400 le caserme in attesa di dismissione; più o meno 1400 bunker e 300 postazioni di montagna, oltre a vari campi per le esercitazioni in quota e a ridosso del confine, sono ancora da censire. “Abbiamo tante zone di proprietà militare che non vengono cedute nonostante il degrado in cui versano”, spiega Moreno Baccichet, docente allo Iuav di Venezia e responsabile scientifico di una ricerca sulle aree militari dismesse nella regione curata da Legambiente, “e ciò ne impedisce il riciclo. E’ vero inoltre che spesso si trovano in zone poco appetibili e che, anziché un valore, rappresentano una spesa per le amministrazioni”. Sono complessivamente 220 i siti dismessi dal ministero della Difesa dagli anni Duemila; purtroppo solo un numero esiguo è approdato ai comuni e poi alla società civile, una volta ristrutturato e posto a norma con contributi regionali e fondi Ue. Tra questi l’“Opera 3”, un bunker costruito negli anni Quaranta a Ugovizza, in Val Canale, riorganizzato a partire dal 1954 e divenuto un luogo della memoria dove i turisti, percorrendo i suoi dedali in calcestruzzo insieme con i volontari dell’associazione “Landscape”, possono capire cos’è stata la Guerra fredda. “Opera 3” era la linea più a ridosso del confine jugoslavo e in caso di conflitto i militari avrebbero potuto sopravvivere lì dentro non più di 15 giorni. Grazie al programma comunitario Konver, oggi non più esistente, anche l’ex caserma Bevilacqua a Spilimbergo (Pn) è stata restituita alla cittadinanza come centro per le attività produttive, mentre nella frazione di Vacile 16 ettari della De Gasperi sono stati trasformati in un impianto fotovoltaico. “Questa è una buona pratica”, assicura Baccichet, “ma purtroppo, a fronte dell’attuale carenza di incentivi statali, a parecchie ditte private sembrano non interessare operazioni simili”. In effetti, la crisi economica sta bloccando o ritardando molte prospettive di riuso di quei beni: “Una delle più interessanti è quella del social housing in aree grandi, tipo Udine città, così da rispondere alle richieste abitative di alloggi low cost; un’altra è la conversione della casermetta Col Pion di Pinzano (Pn) in un caseificio, con l’allevamento delle capre all’interno dell’hangar e il pascolo nello spazio verde pubblico, già bonificato”. Ma non c’è solo la crisi ad atrofizzare tutto.

“Di fondo manca una strategia condivisa tra Stato, Regione e comuni. Non si capirebbe altrimenti come mai la richiesta al ministero fatta dal sindaco di Travesio (Pn) per ottenere la concessione della polveriera militare, considerato che una fabbrica locale di polveri la vorrebbe riaprire, sia rimasta senza risposta. E non si comprende perché non si voglia progettare un futuro sostenibile per quelle zone che proprio nei soldati avevano la loro risorsa principale”, precisa ancora lo studioso, “ad esempio Pontebba (Ud), con i suoi 1500 abitanti e le sue 3 caserme abbandonate. La Regione ha preferito accendere un mutuo di 48 milioni per il collegamento sciistico Pramollo-Nassfeld, sollevando peraltro le perplessità della Corte dei Conti, anziché finanziare imprese economiche capaci di produrre eccellenze, come il prosciutto di Sauris. Mi vien da pensare che al ministero si punti soprattutto a conservare sacche di potere, poiché la gestione di un gran numero di proprietà porta numerosi incentivi economici: non si spiegherebbe altrimenti la pervicacia nel mantenere tutto com’è, spendendo soldi pubblici per preservare delle vere e proprie cattedrali nel deserto”.

Monica Zornetta (Avvenire, 18 gennaio 2017)