Comunità accoglienti. A Bassano del Grappa la villa dell’inclusione

16/09/2022

I grandi Maestri. Dignità del lavoro, l’indimenticata lezione di Federico Caffè.

09/11/2022

Si può fare innovazione sociale grazie a scampoli di tessuti preziosi, a macchine da cucire recuperate, a spilli e a cartamodelli? Si può riformare la società umana e migliorare la salute del pianeta usando frese, smalti, scalpelli e pennelli per lavorare semplici pezzi di legno o di ferro? Si può rispondere alle richieste di integrazione sociale ed economica partendo da centinaia di pezze di kitenge, il suggestivo tessuto in cotone della tradizione Swahili, o del più celebre (in Europa) wax, nato in Indonesia ma arrivato in Africa seguendo strane e impreviste rotte?

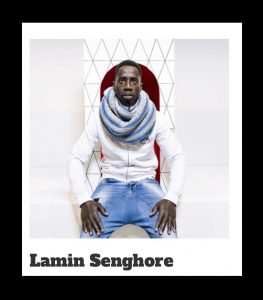

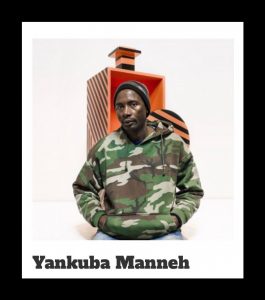

Sì se a disegnare, tagliare, cucire, seghettare, martellare e verniciare sono le mani di chi ha attraversato il mare per non morire. Parliamo di rifugiati e rifugiate, migranti, richiedenti asilo che una volta imparato un mestiere o perfezionato abilità acquisite nei luoghi d’origine, o persino durante i lunghi viaggi, sono diventati sarti, falegnami, fabbri, arrivando con il tempo a progettare intere collezioni di abiti fashion (mascherine comprese) e pezzi di design nonché a trasformarsi in produttori di innovazione sociale e ambientale, in creatori e “auto-gestori” di inclusione e solidarietà.

Sì se a disegnare, tagliare, cucire, seghettare, martellare e verniciare sono le mani di chi ha attraversato il mare per non morire. Parliamo di rifugiati e rifugiate, migranti, richiedenti asilo che una volta imparato un mestiere o perfezionato abilità acquisite nei luoghi d’origine, o persino durante i lunghi viaggi, sono diventati sarti, falegnami, fabbri, arrivando con il tempo a progettare intere collezioni di abiti fashion (mascherine comprese) e pezzi di design nonché a trasformarsi in produttori di innovazione sociale e ambientale, in creatori e “auto-gestori” di inclusione e solidarietà.

Questo è quanto accade da anni a Treviso grazie ad un originale progetto chiamato “Talking Hands”, ideato e sviluppato nel 2016 da Fabrizio Urettini, graphic designer, art director e attivista trevigiano per i diritti umani.

Questo è quanto accade da anni a Treviso grazie ad un originale progetto chiamato “Talking Hands”, ideato e sviluppato nel 2016 da Fabrizio Urettini, graphic designer, art director e attivista trevigiano per i diritti umani.

Sebbene nato in un luogo per molto tempo governato da un sindaco leghista noto per le sue iniziative anti-immigrati e in un’epoca già intrisa della cosiddetta “retorica dell’invasione”, Talking Hands ha saputo creare inediti networks relazionali capaci di abbattere ogni frontiera e di dare vita a vere e proprie comunità, a collaborazioni importanti con il tessuto imprenditoriale e sociale attraverso processi formativi e partecipativi, a laboratori permanenti di design e alle biografie degli stessi partecipanti.

«Il nostro esordio è avvenuto in un momento storico particolare, quando nel piccolo centro urbano di Treviso, con i suoi 85 mila abitanti, si erano insediati circa 2 mila nuovi cittadini (la gran parte dei quali giovani tra i 19 e i 28 anni, provenienti soprattutto dall’Africa Subsahariana) ospitati, o per meglio dire, parcheggiati, in centri di accoglienza allestiti all’interno di caserme dismesse. Queste persone vivevano in condizioni di forte inattività e marginalità, private delle libertà fondamentali, senza la possibilità di interagire con la popolazione, di apprendere la lingua e di sviluppare competenze utili ad un inserimento lavorativo.

«Il nostro esordio è avvenuto in un momento storico particolare, quando nel piccolo centro urbano di Treviso, con i suoi 85 mila abitanti, si erano insediati circa 2 mila nuovi cittadini (la gran parte dei quali giovani tra i 19 e i 28 anni, provenienti soprattutto dall’Africa Subsahariana) ospitati, o per meglio dire, parcheggiati, in centri di accoglienza allestiti all’interno di caserme dismesse. Queste persone vivevano in condizioni di forte inattività e marginalità, private delle libertà fondamentali, senza la possibilità di interagire con la popolazione, di apprendere la lingua e di sviluppare competenze utili ad un inserimento lavorativo.

«Che cosa sapete fare? Che cosa vi piacerebbe fare da grandi? Alle domande che ad un certo punto abbiamo loro rivolto, i ragazzi e le ragazze hanno risposto in maniera diversa: c’era chi sapeva fare il falegname, chi il fabbro, chi possedeva rudimenti di sartoria. Abbiamo allora cominciato ad investire insieme per creare dei laboratori permanenti con annessi corsi di italiano e di alfabetizzazione di base», continua il 51enne creativo, «consolidando, su loro impulso, quello sartoriale: vuoi per i minori rischi per la salute che questo comporta, vuoi per le maggiori possibilità di inserimento professionale, vuoi per la lunga tradizione che il tessile ha in questo territorio».

Quasi tutti i futuri sarti (al principio una decina) sapevano cucire ma non avevano idea di come si usasse un cartamodello: a differenza di quanto avviene in Europa, nelle sartorie artigianali africane i capi vengono infatti cuciti sulla persona, non costruiti sui cartamodelli. Ad aiutarli ad impararne la funzione e l’utilizzo sono stati gli insegnamenti di alcuni professionisti appassionatisi al progetto fin dal primo momento: lo stilista londinese Anthony Knight, docente di Modellistica presso il dipartimento di Design della moda allo Iuav di Venezia e le sarte e modelliste Camilla Grosso e Valeria Marchi.

Quasi tutti i futuri sarti (al principio una decina) sapevano cucire ma non avevano idea di come si usasse un cartamodello: a differenza di quanto avviene in Europa, nelle sartorie artigianali africane i capi vengono infatti cuciti sulla persona, non costruiti sui cartamodelli. Ad aiutarli ad impararne la funzione e l’utilizzo sono stati gli insegnamenti di alcuni professionisti appassionatisi al progetto fin dal primo momento: lo stilista londinese Anthony Knight, docente di Modellistica presso il dipartimento di Design della moda allo Iuav di Venezia e le sarte e modelliste Camilla Grosso e Valeria Marchi.

«Il passo successivo è stato l’avvio di una collaborazione, che in definitiva è anche un esperimento di economia circolare, con lo storico Lanificio Paoletti di Follina, in provincia di Treviso: assemblando i tessuti di pregio scartati dall’azienda per via delle loro dimensioni (troppo ridotte per essere impiegate) con i più famosi wax e con altre stoffe tradizionali africane, conosciute e apprezzate anche da noi poiché le loro textures raccontano storie ed esprimono emozioni, abbiamo realizzato i nostri pezzi unici. Si tratta di giacche, kimono, top, pantaloni, bluse, cappotti, panciotti dalle linee contemporanee e double face, confezionate con i tessuti che acquistiamo da un’azienda in Costa d’Avorio di cui conosciamo la serietà e l’attenzione verso i temi della sostenibilità sociale e ambientale. Da sempre, infatti, poniamo grande cura nei confronti della filiera dei materiali e alla loro tracciabilità: insistiamo molto sul recupero etico degli scarti e sul rispetto dei diritti del lavoro e dei lavoratori. Lo stesso concetto lo applichiamo agli oggetti d’arredo che creiamo».

A mano a mano che il progetto cresceva si è proceduto al recupero di macchine da cucire vecchie ma in buono stato e di altre attrezzature con le quali sono state pensate e sviluppate piccole produzioni; è stata avviata una partnership con il movimento culturale (quasi) tutto al femminile “Wax Up Africa” di Ginevra e una sinergia, divenuta con il tempo una solida amicizia, con l’antropologa francese Anne Grossfilly, consulente della maison Dior.

A mano a mano che il progetto cresceva si è proceduto al recupero di macchine da cucire vecchie ma in buono stato e di altre attrezzature con le quali sono state pensate e sviluppate piccole produzioni; è stata avviata una partnership con il movimento culturale (quasi) tutto al femminile “Wax Up Africa” di Ginevra e una sinergia, divenuta con il tempo una solida amicizia, con l’antropologa francese Anne Grossfilly, consulente della maison Dior.

Attualmente animato da un nucleo di quattro-cinque sarti e sarte a cui si uniscono di volta in volta stagisti, soprattutto provenienti dalla Scuola di design di Ginevra, e studenti, l’atelier sta affrontando sfide nuove e complesse come, ad esempio, la delicata questione della valutazione dell’impatto delle sue collezioni sull’ambiente e il perfezionamento della sua strategia commerciale allo scopo di ridisegnare in maniera ancor più sostenibile il proprio futuro.

«Per capire quanta acqua consumiamo, quante materie prime riciclate o prodotte in maniera sostenibile usiamo, stiamo lavorando con una società di giovani ingegneri di Busto Arsizio, la Engineer3D; per quanto riguarda invece l’aspetto commerciale, pur continuando a dialogare con il mondo dell’equo e solidale e pur condividendone i valori, da tempo abbiamo deciso di imboccare un’altra strada», precisa Urettini. «Abbiamo per questo aperto un e-commerce dove pratichiamo la vendita diretta delle nostre creazioni – così da evitare gli inevitabili rincari, anche del 130%, messi in atto dai negozi di abbigliamento e dalle boutiques – ma ci piacerebbe molto poter avere uno spazio fisico tutto nostro. Siamo partiti da zero, dalle sole mani, appunto, dei ragazzi, e abbiamo sempre reinvestito tutti gli utili guadagnati con le prime collezioni: in parte nell’attività produttiva e in parte nei rimborsi spese dei lavoratori. Oggi, però», conclude la mente di Talking Hands, «abbiamo davvero bisogno di nuovi investimenti, di attori che credano in noi e che ci supportino finanziariamente: penso a Fondazioni ma anche a soggetti privati.  Siamo un’associazione di promozione sociale ma vorremmo presto diventare una cooperativa, così da riuscire a contrattualizzare e dare il giusto reddito a coloro che lavorano insieme a noi per continuare a rendere reale questo sogno».

Siamo un’associazione di promozione sociale ma vorremmo presto diventare una cooperativa, così da riuscire a contrattualizzare e dare il giusto reddito a coloro che lavorano insieme a noi per continuare a rendere reale questo sogno».

Monica Zornetta (L’economia civile – Avvenire, 26 ottobre 2022)

https://www.avvenire.it/economiacivile/pagine/talking-hands-lintegrazione-cucita-a-macchina